ПРОНЕСЁМ ИХ ИМЕНА ЧЕРЕЗ ВЕКА

"Рассвет" недавно уже публиковал информацию о прошедшей в Палласовском сельскохозяйственном техникуме региональной научно-исследовательской конференции для студентов профессиональных образовательных организаций и обучающихся общеобразовательных учреждений на тему "Великая Война - Великая nобеда", посвящённой 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На страницах газеты читатели могли ознакомиться с работой одной из участниц, в которой она рассказала о боевом пути своего прадедушки.

В конференции приняли участие 38 студентов и учащихся из 16 образовательных учреждений Волгоградской области и Республики Казахстан; мероприятие по времени было длительным и проходило с 3 февраля по 10 апреля текущего года.

Научно-исследовательские работы, представленные на конференцию, оценивала группа экспертов в составе руководителей районного историко-художественного музея Светланы Цветковой, Молодёжного центра «Спектр» Светланы Мироновой, Новоиванцовской школы Данияра Бажикова и районного совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Марины Кислицыной.

Студенты и учащиеся под руководством своих наставников исследовали различные вопросы в рамках следующих направлений: "Фальсификации и ревизия исторической памяти о Великой Отечественной войне", "Всё для фронта, всё для Победы", "След Великой Победы в моей семье", "Они писали о войне", "Мужество и героизм жителей моего города", "Юные исследователи".

В результате эксперты отметили дипломами разных степеней победителей, в числе которых оказались студенты Палласовского техникума А. Калиев, И. Кеслер, С. Черновалов, 3. Сариева, М. Величко, М. Кузьменко, А. Голова, Я. Жевак, а также учащиеся разных школ района: городских школ № 11 - А. Алифанова, Е. Жук и В. Карсекин, № 12 - А. Тимашова, А. Панфилова и Э. Мамедалиева, № 2 - А. Трегубов, № 17 - К. Азизова, а также Савинской школы - А. Валиева, Вишнёвской - Э. Капицына.

Организаторы конференции благодарят всех частников и их научных руководителей за участие и большую проделанную работу, а также выражают надежду на продолжение сотрудничества в данном направлении и в дальнейшем.

В сегодняшнем номере мы публикуем ещё одну работу на тему "След великой Победы в моей семье", подготовленную студенткой техникума Миланой Величко под руководством педагога-психолога учреждения Дарьи Сергеевны Смирновой. Участница конференции исследовала и попыталась раскрыть некоторые малознакомые страницы истории нашей страны, отдельных её территорий на примере тяжёлой судьбы её прадедушки - немца по национальности, в военные и первые послевоенные годы, за что была удостоена высокой оценки экспертного совета.

КАЖДЫЙ, КАК МОГ, ПРИБЛИЖАЛ ПОБЕДУ

... Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой...

Владимир Златоустовский

Каждая весна для нашего народа - это обеда, Победа в Великой Отечественной войне, которая оставила глубокий след также и в каждой семье. Я считаю, что всех тех наших соотечественников, которые жили во время войны и сделали хотя бы что-то для Великой Победы, уже можно считать героями. Неважно, каким был подвиг: грандиозным или нет; каждый приближал Победу как мог. Во время войны даже те, кто не воевали, делали великое дело. Женщины, молодые девушки, стоявшие сутками у станков и выполнявшие непосильную работу.. Разве нельзя их считать героинями? Мы много чего не знаем о том времени, но ту информацию, с которой с нами делили в своё время наш и прабабушки и прадедушки, мы должны сохранить и передать следующему поколению. Поэтому я считаю, что каждый должен рассказать о своей семье и о тех своих родственниках-героя , которые смогли отстоять нашу великую Родину! Наши прадедушки и прабабушки отстояли свою Родину, а мы должны её сохранить! Только тот народ, который помнит и знает свою историю, своих героев, чтит свои традиции, достоит независимости и свободы.

Время не стоит на месте, годы идут, стирая воспоминания очевидцев, уходят из жизни ветераны Великой Отечественной войны. Самой главной задачей нашего времени является сохранение исторической памяти и передача её последующим поколениям. С помощью своей работы я могу сохранить память о подвиге своих родственников в годы Великой Отечественной войны .Пока мы по мним ушедших от нас, жива связь поколений. А значит, жива Россия! Пожалуй, нет ни одной семьи, в судьбу которой так безжалостно не ворвалась бы война. Вот и в моей семье есть участники Великой Отечественной войны. И я буду всегда помнить своих героических предков, гордиться ими, учиться на их примерах любви к Родине, смелости, упорству, трудолюбию.

"ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!"

Быть солдатом на войне - тяжёлая работа . Это касается и танкистов, и летчиков, и кавалеристов. С тех пор, как закончилась война, прошло много лет, но память о ней сохранилась у всех нас, особенно у людей старшего поколения. Ведь об этой войне они знают не понаслышке, потому что сами прошли через эти тяжёлые испытания . И среди них был мой прадедушка по маминой линии Вааль Иван Яковлевич; он родился 2 февраля 1922 года в селе Витман Подлесновского района, Саратовской области в семье рабочих; его отец Вааль Яков Яковлевич ещё в 1892 году участвовал в русско-турецкой войне; мама Вааль Анна Яковлевна была домохозяйкой.

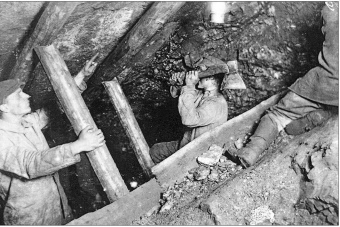

Прадедушка был шахтёром; с начала войны шахты считались "вторым фронтом'', и шахтёры, добывающие стратегическое сырьё -уголь, имели "бронь" от призыва. Мой прадедушка работал в шахтах Тамбовской, а затем и Тульской областей . Вскоре после начала войны Тамбовская область стала прифронтовой. В первые её дни в военные комиссариаты поступали многочисленные заявления от добровольцев с просьбой отправить на фронт. Из Тамбовской области шли на защиту Отечества более 450 тысяч человек - четверть ее предвоенного населения.

Парни и мужчины уходили на фронт защищать Родину. Девушки, женщины и даже дети трудились на заводах, шахтах. Но не всех брали на фронт. Когда началась война, в стране был мощный патриотический подъём, ведь никто не мог и не хотел оставаться равнодушным; все поднялись на защиту Родины: и стар и млад. Многих шахтёров вместе с представителями других профессий призвали в армию, но вскоре часть вернулась. Стране был нужен уголь, и на горняков была "наложена бронь". Работать в годы войны на шахтах было так тяжело и голодно, что многие просились на фронт. Шахтёры проявляли мужество и героизм не только на передовой, но и на трудовом фронте.

С первых дней войны в угольной промышленности и были проведены крупномасштабные меры по реорганизации производства.Смысл всех этих мероприятий выражал понятный народу призыв "Всё для фронтаl Всё для победы!". На шахтах были введены 16-часовой рабочий день и непрерывная рабочая неделя без выходных. Недостаток рабочей силы восполнили ветераны. На их плечи легла забота о том, как быстрее обучить молодёжь. На некоторых предприятиях молодые неопытные сотрудники составляли до 80 % всех работающих, среди них был и мой прадедушка. Прадедушка не любил говорить о том тяжёлом времени. Но, пытаясь сегодня найти какую-либо информацию о нём, я нашла и ознакомилась с исследованиями тульского краеведа Андрея Клочкова.

Во время войны и в первые послевоенные годы Тульская область была покрыта густой сетью спецпоселений и лагерей, а по количеству содержащегося в них спецконтингента область выделялась среди других в Центральной России. Об этом периоде тульской истории информации мало, так как основная часть архивных документов до сих пор ещё не рассекречена и не выдаётся по "техническим причинам", часть затерялась. Однако Андрею Клочкову удалось найти сведения о том, что в годы Великой Отечественной войны в Тульской области располагались лагеря для военнопленных.

"В декабре 1941 года в стране появилось большое количество бывших военнослужащих" - особой категории лиц, бежавших или освобождённых из плена, а также вышедших из окружения, - рассказывает Андрей Клочков. - Руководство страны приняло решение подвергать их тотальной проверке, фильтрации. В этих целях были созданы фильтрационные лагеря: в Сталиногорске (так раньше назывался Новомосковск) и в Туле. Бывших солдат тщательно проверяли сотрудники НКВД, СМЕРШа: все должны были заполнять анкеты, писать автобиографии; выяснялись обстоятельства попадания в плен или в окружение, поведение солдата в этих условиях. Потом проверяли эти сведения, делая запросы по местам жительства, в военкоматы, места работы и службы, опрашивали свидетелей, однополчан, командиров и прочее.

Очень часто в лагерях на соседних нарах оказывались те, кто сражались с фашистами, и те, кто им служили; герои и отъявленные трусы. Прошедших проверки отправляли а фронт, использовали в тылу для охраны и в обслуге лагерей, направляли на работу в шахты и на другие предприятия . Предателей и пособников фашистов, запятнавших себя кровью, расстреливали как "врагов народа".

С потерей Донбасса в 1941 году единственным источником угля для центральной России остались угольные шахты Тульской области, лежавшие в руинах после оккупации. Для их восстановления использовался спецконтингент, а также спецпоселенцы. И ранее стоявшая основная задача фильтрация бывших военнослужащих, отошла на второй план. Сроки проверки, бывало, сознательно затягивались, так как у "хозорганов был свой производственный план, который необходимо было выполнять. Поэтому вместо нескольких месяцев люди проводили в лагерях годы.

Спецконтингент жил в лагере фактически по армейскому уставу. Кормили их два раза в день: утром и вечером давали суп или щи. Мясо никто и никогда не видел.

«Управление лагерей №№ 283 и 388 располагалось в Сталиногорске, - пишет Андрей Клочков . - Эшелоны с людьми при бывали на станцию Ключевка, откуда их подавали прямо к воротам лагеря. Другие этапы следовали до станций Узловая или Бобрики, откуда заключённые шли до места своим ходом. В сборно-распределительном лагерном отделении № 13 в посёлке Гипсовый люди "приходили в себя" после тяжёлых условий перевозки, привыкали к лагерному распорядку жизни: к общим построениям, перекличкам, внезапным проверкам, борьбе с клопами и вшами.

Пребывание здесь было недолгим: сразу появлялись представители разных "хозорганов", в основном шахт и стройконтор. Они отбирали для себя нужное количество рабсилы и отправляли его под охраной в лагерные отделения, которые находились где-нибудь вблизи шахт или карьера.

Был ещё один интересный факт: многие местные жители фактически "делали торговлю" на военнопленных. В день, когда в трудовых лагерях выдавали зарплату, они приходили к воротам лагерей с пирогами, пышками, соленьями, табаком и продавали их военнопленным. Хотя это и было запрещено, но лагерное начальство на такое смотрело "сквозь пальцы".

По воспоминаниям тех, кто находился тогда в лагерях, "когда была "получка", происходила торговля около ворот. Приходили бабушки и приносили варёный картофель, лук, огурцы, махорку, "курительную бумагу", иногда яйца, молоко, сало. "Котелок" картофеля стоил 5 рублей, килограмм хлеба - 25-30 рублей, кусок сала -15-25 рублей, 100 грамм махорки - 25 рублей, бумага и папиросы - 10-12 рублей. Заработок в шахте тогда составлял от 150 до 500 рублей в месяц, на более лёгких работах - от 75 до 100 руб.)

Умерших представителей спецконтингента хоронили в специально отведённых местах; известны места расположения почти 20-ти таких кладбищ. Часть мест захоронений до сих пор не обнаружена и местным краеведам только предстоит это выяснить.

"В общем, работы впереди ещё много, - пишет Андрей Клочков. - Сама идея, заставившая меня заняться этой темой, возникла случайно, - комментирует краевед. - Ко мне обратилась знакомая с просьбой выяснить судьбу её деда - немца-трудармейца, работавшего на шахтах Сталиногорска. Начал искать, "поднимать" материалы и обнаружил интересные документы .. Кстати, деда своей знакомой я так и не нашёл, но думаю, что всё ещё впереди ... ".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мало мы знаем о том времени; мой прадедушка ушёл из жизни, так о многом и не рассказав. История любой семьи неотрывно связана с историей государства, все события отражаются на судьбах живущих в это время людей. Вот прошло уже много времени с того дня, как закончилась Великая Отечественная война. Многое изменилось, но всегда останется неизменной для нас значимость той Великой Победы, величие подвига, который совершили наши предки ради своих детей, внуков и правнуков, то есть ради нас с вами. Они боролись и умирали за нас, а мы, порой, не всегда стремимся узнать их судьбу. В исследовании затронута, пусть небольшая, часть жизни моего родного человека, но мне очень приятно, что я смогла о нём рассказать, ведь ему довелось вынести нелёгкое бремя в те суровые военные годы. Жизнь не стоит на месте, каждый из нас в ответе за свою судьбу и судьбу своей Родины. Она у нас на всех одна. Но давайте не будем забывать тех, кто плечом к плечу встал на её защиту и сохранил её для нас. Давайте пронесём их имена через века, чтобы мы могли друг другу честно сказать: "Никто не забыт, ничто не забыто!".

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.